人気ライトノベル&アニメ『薬屋のひとりごと』は、中華風の宮廷を舞台にしたミステリー作品です。しかし、その世界観は完全なフィクションなのでしょうか?

実は、物語の舞台となる「茘(リー)」という帝国は架空の国ですが、作者が参考にしたとされる歴史的背景が存在します。本記事では、『薬屋のひとりごと』の世界観のモデルとなった時代や国、作品の特徴と歴史との関係について詳しく解説します。

- 『薬屋のひとりごと』の舞台「茘」は架空の中華風帝国である

- 物語の世界観には唐代や明代の歴史・文化が影響を与えている

- 歴史考証に縛られず、ミステリー要素を取り入れた独自の魅力がある

『薬屋のひとりごと』の舞台となる「茘」とは?

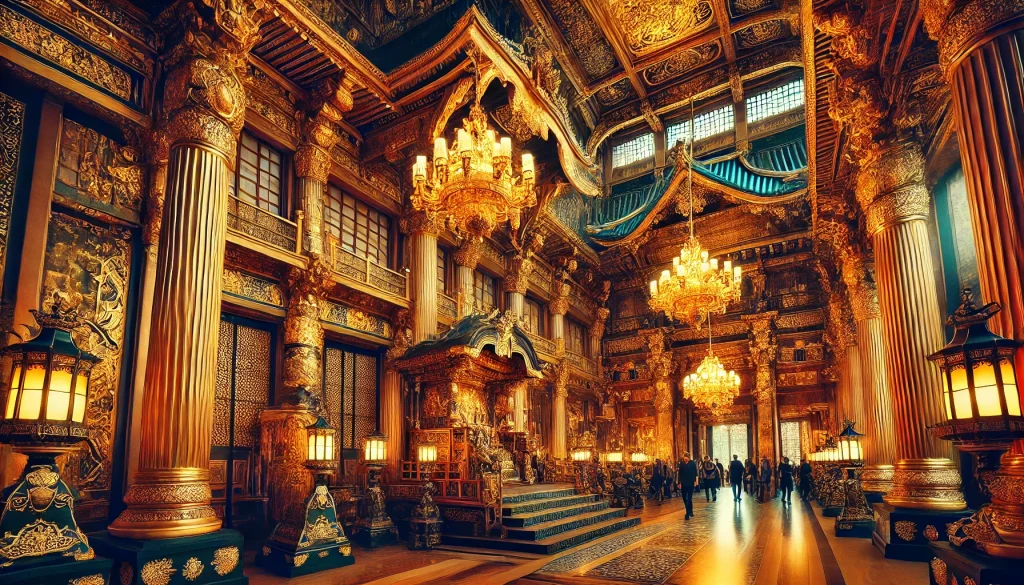

『薬屋のひとりごと』の物語は、架空の中華風帝国「茘(リー)」を舞台にしています。

この帝国は、中国の歴代王朝を彷彿とさせる後宮制度を持ち、広大な宮廷や権力闘争の描写が特徴です。しかし、実際のどの時代や国とも完全には一致せず、あくまで架空の世界観として構築されています。

架空の中華風帝国「茘」の特徴

「茘」は、読者にとって馴染み深い古代中国風の宮廷文化を持つ一方で、細かい設定は独自のものとなっています。

- 皇帝を頂点とした強力な中央集権国家

- 皇后や妃嬪(ひひん)が暮らす大規模な後宮制度

- 宦官(かんがん)や宮女が仕える厳格な宮廷社会

- 伝統的な漢方や医学が発展している

これらの要素は中国の唐代や明代の宮廷制度に似ていますが、厳密にはどの時代とも一致しません。

作中の後宮制度と実際の中国王朝の共通点

『薬屋のひとりごと』の大きな舞台となるのが後宮です。

この後宮制度は、歴史上の中国の皇帝たちが持っていた実際の制度と似ています。特に、以下の点が共通しています。

- 皇帝が複数の妃を持ち、身分によって序列がある

- 側室の地位が子どもの出生によって変化する

- 妃たちの間で権力争いや陰謀が渦巻く

これらの要素は、特に唐代や明代の後宮の特徴と重なります。

一方で、物語では主人公・猫猫(マオマオ)が毒や病気の謎を解くというミステリー要素が加わることで、独自の世界観が生まれています。

次の見出しでは、『薬屋のひとりごと』のモデルとなった歴史について詳しく解説していきます。

『薬屋のひとりごと』のモデルとなった歴史は?

『薬屋のひとりごと』は架空の帝国「茘(リー)」を舞台にしていますが、その世界観には実在の歴史が反映されています。

特に、作中の宮廷文化や衣装、医学の知識には唐代から明代の影響が色濃く見られます。

ここでは、モデルとなった時代背景について詳しく解説していきます。

唐代を意識した宮廷文化と女性の地位

作中の後宮制度や貴族社会は、特に唐代(7~10世紀)の影響を強く受けています。

唐代は、宮廷における女性の権力が比較的強く、皇帝の妃たちが政治に関与することもありました。

これは、『薬屋のひとりごと』で皇后や妃嬪たちが宮廷内で権力争いを繰り広げる様子と共通しています。

また、唐代は国際的な交易が盛んで、多くの異国文化が流入した時代でもあります。

- 華やかな衣装や化粧が流行した

- 医術や香料など、異国の技術が取り入れられた

- 女性の社会進出が進み、知的な女性も活躍した

主人公・猫猫が薬学に精通し、宮廷内で活躍する点は、こうした唐代の文化とも重なります。

衣装や街並みに見られる16世紀~19世紀の影響

『薬屋のひとりごと』の世界観は、唐代だけでなく、明代(14~17世紀)や清代(17~20世紀)の要素も含まれています。

特に、登場人物の服装や街並み、医学の知識は、これらの時代に近いと考えられます。

例えば、作中では

- 衣装:女性の服装は唐代風だが、一部は明代や清代の影響も見られる

- 都市の様子:商業が発展し、華やかな花街が存在する

- 医学:漢方医学の知識は16~19世紀頃の中国に近い

このように、『薬屋のひとりごと』の世界観は特定の時代に固定されず、さまざまな歴史的要素を組み合わせた独自のものとなっています。

次の見出しでは、作者自身が語る作品の時代設定について詳しく見ていきます。

作者が語る『薬屋のひとりごと』の時代設定

『薬屋のひとりごと』の世界観は、さまざまな歴史的要素を取り入れた架空の時代設定となっています。

作者の日向夏氏も「特定の時代をモデルにしているわけではない」と述べており、歴史考証に縛られすぎない自由なストーリー展開が可能となっています。

では、実際にどのような意図で時代設定が作られているのでしょうか?

「特定の時代には当てはまらない」理由とは?

作者によると、『薬屋のひとりごと』の世界観は16世紀頃を基準にしつつ、19世紀の知識も取り入れているとのことです。

これは、物語の中で描かれる医療知識や科学的な考察に関係しています。

例えば、作中では

- 病気の症状から原因を推測する

- 毒物の成分を分析する

- 漢方だけでなく、西洋医学的な視点も交えて考察する

これらは、実際の歴史上では16世紀より後に発展した知識に近いものです。

そのため、作者はあえて特定の時代に固定せず、自由に知識を取り入れることで、物語の幅を広げています。

ファンタジーとしての自由度を保つ工夫

『薬屋のひとりごと』は、リアルな歴史描写を取り入れつつもファンタジー作品として成立しています。

これは、以下のような工夫によるものです。

- 実在の国名や歴史上の人物を登場させない

- 時代考証よりもストーリーの面白さを優先

- 現代の読者にもわかりやすい表現を取り入れる

このように、『薬屋のひとりごと』の時代設定は、歴史に縛られず、物語としての面白さを最大限に引き出す工夫がされています。

次の見出しでは、こうした自由な世界観が生み出す作品の魅力について詳しく解説します。

『薬屋のひとりごと』の世界観の魅力とは?

『薬屋のひとりごと』は、架空の中華風帝国を舞台にしながらも、歴史的なリアリティとファンタジーのバランスが絶妙な作品です。

リアルな歴史描写に基づいた宮廷文化や薬学の知識がありつつ、物語としての面白さを追求するために、時代考証に縛られない自由な設定が採用されています。

では、この作品の世界観が多くの読者を惹きつける理由を見ていきましょう。

歴史考証を活かしたリアルな描写

『薬屋のひとりごと』の最大の魅力の一つは、歴史的な雰囲気を忠実に再現しつつ、読者が没入できるリアルな描写がある点です。

例えば、作中では次のような要素が細かく描かれています。

- 後宮の仕組みや皇帝・妃嬪たちの権力関係

- 当時の生活に根付いた漢方医学や毒物の知識

- 貴族社会と庶民の文化的な違いの描写

これらの要素が、物語にリアリティを与え、架空の世界でありながら読者に「本当にありそう」と思わせる力を持っています。

現代のミステリー要素との融合

さらに、本作は単なる歴史ファンタジーではなく、ミステリー要素が強いことも特徴です。

主人公の猫猫は、薬師としての知識を活かし、宮廷内で発生する不可解な事件を次々と解決していきます。

このミステリー要素によって、歴史物にあまり馴染みのない読者でも、スリリングな展開に引き込まれる仕組みになっています。

例えば、作中では

- 毒殺事件の真相を薬学の知識で解明

- 病気の原因を探る推理要素

- 陰謀や策略が絡む複雑な人間関係

このように、『薬屋のひとりごと』は歴史とミステリーの融合によって、他の作品にはない独自の魅力を生み出しています。

次の見出しでは、本記事の内容を振り返り、『薬屋のひとりごと』の世界観と歴史の関係をまとめます。

『薬屋のひとりごと』の世界観と歴史の関係まとめ

『薬屋のひとりごと』は、架空の帝国「茘(リー)」を舞台にしながらも、実在の歴史を参考にした世界観を持つ作品です。

特定の時代に完全に当てはまるわけではありませんが、唐代や明代を中心に、後宮制度や文化、医学の知識が取り入れられています。

本記事のポイントをおさらい

- 物語の舞台「茘」は架空の中華風帝国だが、唐代や明代の影響が強い

- 後宮制度や貴族社会は実際の中国王朝の仕組みをモデルにしている

- 16世紀頃を基準にしつつ、医学などは19世紀の知識も取り入れられている

- 歴史考証に縛られず、ミステリー要素と融合することで独自の魅力を生み出している

『薬屋のひとりごと』の世界観が魅力的な理由

本作の世界観が多くの読者を惹きつける理由は、リアリティとフィクションの絶妙なバランスにあります。

歴史を感じさせる細かい描写がある一方で、ミステリーとしてのスリルや、自由なストーリー展開が可能な設定が取り入れられています。

これにより、歴史好きな人はもちろん、普段あまり歴史ものを読まない人でも楽しめる作品となっています。

『薬屋のひとりごと』の世界観をより深く知ることで、物語をさらに楽しむことができるでしょう。

まだ読んでいない方は、ぜひこの機会に作品を手に取ってみてはいかがでしょうか?

- 『薬屋のひとりごと』は架空の帝国「茘(リー)」を舞台にした作品

- 唐代や明代の宮廷文化、後宮制度をモデルにしている

- 時代考証に縛られず、16~19世紀の知識を自由に取り入れている

- 歴史的なリアリティとミステリー要素を融合した独自の世界観が魅力